明治学院校歌

作詞 島崎藤村

作曲 前田久八

人の世の若き生命のあさぼらけ

学院の鐘は響きてわれひとの胸うつところ

白金の丘に根深く記念樹の立てるを見よや

緑葉は香ひあふれて青年の思ひを伝ふ

心せよ学びの友よ新しき時代は待てり

もろともに遠く望みておのが志し道を開かむ

霄あらば霄を窮めむ壌あらば壌にも活きむ

ああ行けたたかへ雄雄志かれ

眼さめよ起てよ畏るるなかれ

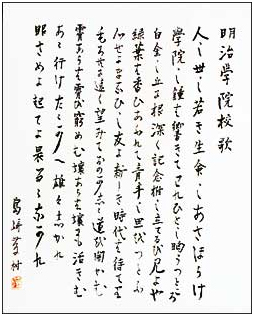

島崎藤村直筆の校歌

明治学院大学のサイトでは、楽曲をお聞きいただけます。

芸術性の高い明治学院校歌

— 藤村が校歌に込めたメッセージ

※本稿は、「明治学院校歌制定100周年 明治学院校歌碑建碑70周年記念演奏会」パンフレット2008年10月12日)掲載「藤村が校歌に込めたメッセージ」を再録したものです。

明治学院の校歌が制定されてから今年で百一年の記念の年になります。

作詞は本学の卒業生で詩人・小説家の島崎藤村(明治24年普通学部卒)、作曲は前田久八(東京音楽学校明治28年卒)です。

今回は、校歌制定に至る経緯と藤村が歌詞に込めたメッセージをお伝えします。

校歌以前の校歌

現在の校歌「人の世の」が出来る前、明治学院には正式な校歌がありませんでしたが、明治学院の前身である築地の東京一致英和学校(英語名ユニオンカレッジ)時代に歌われたカレッジソングを白金の学生達も校歌として歌っていました。

それはアメリカにあるラトガース大学の校歌で、歌詞の「ラトガース」を「ユニオン」とし「ラリタン」という河の名を「隅田」と直したものでした。

校歌が制定されるまで

宮地先生藤村宅へ

明治39年6月3日、藤村の2年先輩で、明治学院の教諭兼同窓会の事務を受け持っていた宮地謙吉先生が、井深梶之助総理(現在の学院長に相当)の意向を受けて、島崎藤村の居宅がある西大久保を訪ねたのが始まりです。

藤村は、前年の4月に、小諸義塾の教師を辞め、妻冬子と三人の娘をつれて上京します。画家の三宅克己(同窓生)の紹介で、この西大久保の新築の貸家に住んでいました。板塀の門構えで平屋一戸建て、上がり口に二畳、奥に六畳と三畳という、家族五人が住むにはとても小さい家でした。

校歌の作詞承諾

宮地先生が、校歌作詞の依頼を切り出すと、「自分はまだ筆を持って働く一介の労働者で、とても堂々とした明治学院の校歌など作る力はありませんが、学院は私の母校であり、育ててくれた保育所、大恩あるところだから、自分の力が及ぶのであれば、全力を尽くしてやってみましょう。これは私の義務であり、名誉なことです。井深先生以下先生たちの意に適った良い作品が出来上がったら、学生のみなさんに日頃から歌ってもらい、精神を鼓舞して欲しいものです」とたいへん快く承諾しました。

藤村の苦悩

藤村は作詞を快諾しましたが、実はその時、彼の人生は最も不幸続きな時でもありました。

藤村が小諸義塾の教師を辞めて上京して来た時、小説『破戒』の自費出版費用として、妻冬子の実家から四百円の無心をし、当座の生活のめども立たず、佐久の銀行家から五ヶ月分の生活費百五十円を借金しています。その頃、公務員の初任給は一ヶ月五十円ですから、決して少ない金額ではありません。まさに背水の陣で東京に出て来て『破戒』を出版し、文壇に打って出ました。

ところが、この時期に三人の娘を次々と亡くします。宮地先生が藤村宅を訪れたときは、上京して間もない頃に二人の娘が亡くなり、長女も危篤で明日をも知れぬといった状況でした。幼い娘たちの白木の位牌を前に近況を語る藤村になかなか作詞を依頼できずにいたと宮地先生は回想しています。その上、冬子夫人は栄養の失調のため、夜盲症を患ってしまいます。彼らの生活は惨憺たるものでした。藤村は「どうして自分ばかりこうした目にあうのだろう?」と自問自答しながら、逆境の中でこの学院校歌を作詞したのです。

歌詞の中にある「ああ行け戦へ、雄々しかれ」とは、実に作者自身を励ます言葉でもあったといえます。

一方、出版された力作『破戒』はたいへんな好評で、出版後三ヶ月で四版を重ねました。夏目漱石は森田草平あての手紙で「破戒読了。明治の小説として後世に伝ふべき名篇なり。・・・明治の代に小説らしき小説が出たとすれば破戒ならんと思ふ」と書いています。確かに『破戒』は近代小説史上、西洋小説に伍して登場した本格的近代小説の先駈けであり、金字塔ともいうべき作品となりました。

前田久八 校歌の作曲家

校歌の作曲家前田久八は、明治7年10月20日、神田松富町に生まれました。明治23年湯島高等小学校を卒業後、同年9月上野の東京音楽学校専修科に入学、28年同校を卒業し、若さと才能の故をもって、当時の楽壇に大活躍しました。

その後、明治34年授業補助となり、大正11年9月に退職しています。助教授時代に博文館から『洋楽手引』という洋楽鑑賞上必要な事項をやさしく書いた著書を出しています。

戦後、明治学院の総主事となった高野徹氏が京北中学時代、音楽を教わっており、氏によると「先生のご指導を受けたのは、京北中学在学中の二年間で、唱歌を教えていただいた。中肉中背で、およそ西洋音楽とは縁遠い和服姿でオルガンに向かって端座していた先生をはっきり思い浮かべることができる。顔は面長で浅黒く、いつも口髭をきれいに刻んでいた。非常に礼儀正しく几帳面でどんな無作法も見逃さずに叱ったものであるが、また、一面辛抱強く腕白どもをよく躾け、心から可愛がった。しかし、唱歌の時間は楽しかった。(中略)私が前田先生を懐かしむのは、先生が母校の校歌の作曲者であることに深い縁を感ずるからでもあるが、仮に私が明治学院に入らなかったとしても、前田先生は立派な先生として、強く印象に残ったことであろう。昭和18年11月30日に名古屋で亡くなっている。69才であった。」

と綴っています。以上の高野氏の文で作曲者の面影が明らかになりましたが、何故、明治学院と直接ゆかりのない音楽家に校歌の依頼をしたかの事情については、山田耕筰の徒弟で、明治36年に普通学部を卒業し、東京音楽学校に当時在籍していた大塚淳(大正時代に東京音楽学校助教授兼明治学院神学部音楽講師・後新京交響楽団指揮者)が母校明治学院を訪ねた時、宮地先生から「校歌の作詞は藤村さんに頼んで出来上がったが、作曲は誰に頼んだものか」という質問に対して、大塚は「今東京音楽学校のピアノ科で講師をしている前田久八先生に相談してみましょう」と答え、相談を受けた前田先生自身が校歌を作曲したものと私は推察します。

校歌の発表

明治39年ごろにはサンダム館(当時の明治学院校舎の一つ)二階の講堂で披露されたと思われます。その年の12月発行された『白金学報』という雑誌に「大いに校歌を歌うべし」という論説があり、冒頭に校歌が新たに発表されたことを報じていることからも推測できます。

正式に発表されたのは翌明治40年3月2日に、井深総理およびワイコフ・インブリー・バラ四教授の勤続二十五年の祝賀会が神田の基督教青年会館で行われた時です。この会の終わりに校歌が歌われました。

藤村が込めたメッセージ

校歌の依頼を受けた明治39年、藤村は34歳。彼は当時、すでに詩集『若菜集』を出し、最後の詩集『落梅集』を明治34年に出版していました。そして37年には『落梅集』以下の全詩集を合本し、『藤村詩集』を出しました。

これで藤村の詩業は終わるはずでしたが、ここで校歌の作詞を依頼されます。この校歌を作ることで、藤村は、自ら作り上げた新体詩の最終到達点としての結晶を示しました。つまり、学院校歌は藤村のいわゆる「白鳥の歌」となったわけです。藤村の詩の集大成が明治学院校歌であり、極めて芸術性の高い歌詞となっているのです。

「この校歌は藤村の詩の中でも、小諸なる古城のほとりの詩に匹敵する傑作だと思う。のみならず、全国の校歌の中でも、もっとも優れたものだと思う。藤村の詩は、芸術性が高い」と語った人がいます。まさにそのとおりです。

学院校歌は、学校名も「神」や「キリスト」の字もありませんが、聖書の言葉がさりげなく込められています。その上、『藤村詩集』の序に「ついに新しき詩歌の時は来たりぬ、そはうつくしき曙のごとくなりき・・・誰か旧き生涯に安んぜむとするものぞ。おのがじし新しきを開かんと思へるぞ」とあり、学院校歌の歌詞と対応するものがあります。

藤村は将来ある学生・青年に対して、新しい時代に希望をもって、一人一人がその道を切り開いて欲しいというメッセージを込め、強く願ったのです。

学院校歌制定百年の記念の年。

藤村が望んだように、歌詞の意味を噛みしめながら常に校歌を歌ってみてはいかがでしょうか。

歴史資料館 原 豊